自治体・教育機関・学校・PTAからのご依頼が多く、「3つほめて1つ伸ばす」を主題にした実践型のご依頼が増えています。

家族心理学を学ぶことで悪循環を断ち切り、良循環に変わるきっかけとなります。

子育ての信念 〜揺らいではいけない「3つの信念」〜

お子さんを育てる上で、「どうしたら、子育てはうまく行くのだろう?」「子どもとのコミュニケーションがうまくいかない」「いい子に育てるには、どうしたらいいの?」と悩んだことはありませんか?

子育て初心者で「ダメな母親」と劣等感にさいなまれていた毎日

私は23歳で長女を出産。その後、おかげさまで4人の子どもに恵まれました。子ども達が小さい頃は子育てに自信が持てず、まわりの母親と比べて「ダメな母親」だと劣等感にさいなまれていました。また当時の私は、子育てに悩んでも、誰かに相談するという行動の第一歩を踏み出すことすらできず、毎日をただこなしていくので精一杯でした。今考えると、あの頃は、

「子どもばかりを叱っていた・・・」

「子どもへの理解が足りないのでは?なんて考えなかった・・・」

「カッとなって、子どもの心の声を聞いていなかった・・・」

そんな私がいました。

「お子さんが学校に来ていませんよ!」という担任からの連絡

ときは流れ、長男が中学生になったときのことです。「お子さんが学校に来ていませんよ!」と担任から連絡がありました。

夕方帰ってきた長男に、心配でたまらなかった私は、悲しみや怒りに任せて、頬を思いっ切り叩いてしまいました。本当は、「心配で、不安で、生きた心地がしなかった」と何度も心のなかで叫んでいたのに。しかし、その言葉を、私は子どもに伝えることが出来ず・・・。その後も、長男は何度も学校に行かず、そして・・・・。

変わるのは子どもではなく、私だった

担任の先生からは、「変わるのは子どもではなく、お母さんでは?」その言葉にハッとしました。

「そうだ、変わるのは私だ・・」そう思ったら、涙が溢れて止まりませんでした。

もし、子どもの気持ちをもっと理解していたら、こんなことにはなっていなかったのでは?

もし、私自身が子どもとうまくコミュニケーションをしていく方法を知っていたら、私の心配な気持ちをしっかり伝えられたのではないか?

そんな思いでいっぱいになりました。

劇的に変わった子育て

精神科医で心理学者のユングは言っています。

「子どもたちのことで、何かを直してやろうとするときにはいつでも、それはむしろわれわれのほうで改めるべきことではないかと、まず注意深く考えてみるべきである」

私はその後、家族の心理学を学び始めました。それからの子育ては劇的に変わります。

長女は弟妹の出産に立ち会い、感動した経験から産科医に。

次男は高校生の時に取得したカウンセラーの資格と大学での学びを活かし就活中。

次女は誰かを応援できる人になりたいと起業準備中。

そして長男は、「一番心配かけたからね、親孝行しなくちゃ!」と少し照れながら話してくれています。

現在、私は、子育てもひと段落した2010年に開業した、子どもの悩み専門の「家族カウンセリング研究所」でプロカウンセラーとして・家族カウンセリング・講演活動を始め、1000人以上の親子・家族の問題解決のサポートを行っています。

子育てに必要な揺らいではいけない「3つの信念」とより良い親子関係を築く方法

ご相談者の悩みは、子育てにおいての状況や環境、年齢や性別などの違いで、それぞれです。ただ、総じて言えることは、親子のコミュニケーション不足で起こる悩みがダントツに多いということ。

5000人の保護者を対象に行ったインターネット調査では、7割以上が「親子のコミュニケーションが『足りていない』と感じている」という結果がでています。

また、「平成27年度版子ども・若者白書」によると、刑法犯少年では、15歳が占める割合が22.7%と最も多く、14歳では21.0%、この10年で14、15歳の占める割合が上昇傾向にあると記述されています。

親子のコミュニケーション不足を解消することで、より良い親子関係を築けるとしたら、その方法を知りたいとは思いませんか?

私は家族の心理学を多面的に学ぶことで「育てなおし」をはじめました。「親が変われば子どもも変わる」そのおかげで、4人の子どもたちは自分の夢を見つけて、才能をのびやかに発揮しています。また、この「家族の心理学手法」をお伝えした方々からは、「負のスパイラルから抜け出せて、今はいい親子関係を築けています。」とのお言葉多く頂いております。

子育てには、揺らいではいけない「3つの信念」があります。それは、

- 子供の心の声を聴くこと

- そして信じること

- あなたなら大丈夫!と全身で伝えること

講演会等では、上記の「3つの信念」を実践できる「家族の心理学手法」を、わかりやすく丁寧にお伝えしています。「うまくいかなかった子育て」が、「幸せに変わる子育て」へと変化する「家族の心理学手法」を、多くの親御様にお伝えすることで、家族が幸せを感じる社会になりますことを心から願っております。

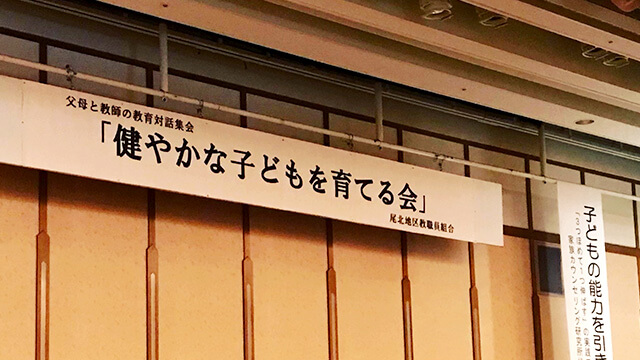

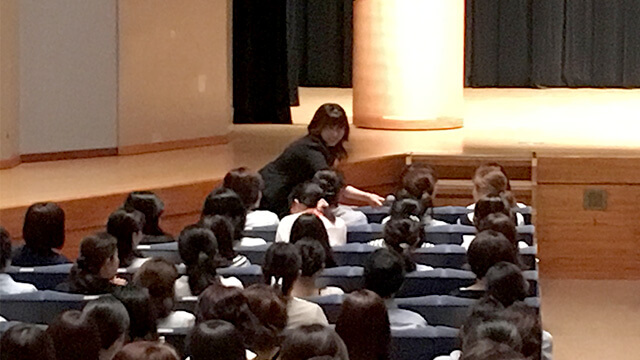

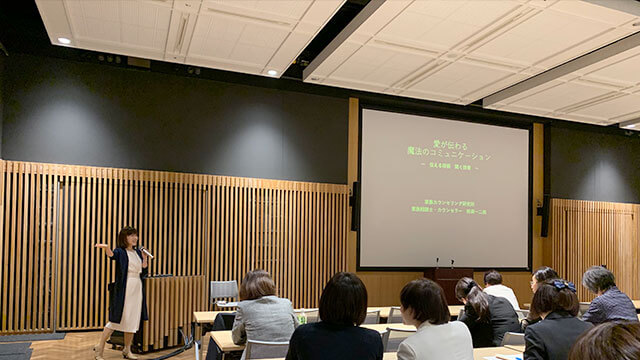

講演の様子

講演のご依頼承ります

講演のご依頼に対しては、下記のようなテーマでお話をしています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

講師紹介

家族カウンセリング研究所代表/家族カウンセラー

柿澤 一二三

家族カウンセリング研究所代表 家族カウンセラー・講演講師で4人の男女の母。

家族相談士。日本メンタルヘルス協会公認カウンセラー。

4人の子育て経験と心理学のスキルを融合させた独自のノウハウを講演などで伝えている。

子どもの能力を引き出すコツ 「3つほめて1つ伸ばす!」の実践で大人も子どもも幸せに

内容

- 本日のゴール。今日から使える子どもとの向き合い方の「スキル」を身に着けていただく

- 子どもとの関係改善 ・「いじめ」「不登校」「非行」「摂食障害」「児童虐待」

- 子どもからのサインを見逃さないようにするには・・・

- わかったときの対応策

- 「3つほめて1つ伸ばす」を体験する。

- 子どもの発達の段階を理解する。発達段階に合わせたコミュニケーションのコツ

- カウンセラーが使う「聴くスキル」を使って、悩みや問題の本質を見抜く力をつける。

提供する価値・伝えたい事

子どもには年齢に応じた対応方法があります。

無用な心配や押し付けで子どもの個性をつぶさないコツをお伝えします。ポイントは「3つほめて1つ伸ばす」

子どもの能力は「無限大」です!

4人の子育てで経験した、「不登校」「いじめ」。今ではすべて良い経験です。

根拠・関連する活動歴

日本赤十字助産婦学校・神奈川県開成町・江戸川区教育委員会・目黒法人会・山梨県青少年協会・東京都あきる野市教育委員会・愛知県備北教職員組合・岡山県教育委員会・三重県教職員組合・世田谷区世田谷中学校ひなぎく学級・越谷市教育委員会・宮城県栗原市ウーマンズセミナー・国分寺市本多公民館・江戸川区青少年育成鹿骨地区委員会・江戸川区青少年委員会京葉地区委員会・跡見学園中学校高等学校・埼玉県飯能市学校警察連絡協議会・兵庫県教育委員会・愛知県教職員組合連合会・世田谷区太子堂ワークショップ・埼玉県看護協会・キッコーマン株式会社、名張養護学園、日進旭丘幼稚園、岐阜県山県市PTA連合会、世田谷区世田谷中学校I学級

実践型! 親も子も幸せ 愛が伝わる魔法のコミュニケーション

内容

- 知り合うワーク 二人一組で

- ほめるとは?

- ほめてもらいたいことを書き出す。

- では二人一組で

- 次は誰にほめてもらいたいですか?

- 芸能人?有名人?家族?

- 「3つほめて1つ伸ばす」

提供する価値・伝えたい事

人の発達の第一段階は「基本的信頼」です。母親(養育者)に愛されることで、自分の事を愛することができるようになります。「ほめる」と相手の自己肯定感だけでなく、ほめている人の自己肯定感も高まります。

この講演を受講することで、「ほめる」ことが上手になり、あなた自身の変化を見て感じとれるようになります。

「子どものほめ方がわからない」

自分がほめられる体験をしてみませんか?

では誰にほめられたい?

自分とのコミュニケーション、子どもとのコミュニケーション。

ゲームとワークで楽しく考えてみましょう。

根拠・関連する活動歴

日本赤十字助産婦学校・神奈川県開成町・江戸川区教育委員会・目黒法人会・山梨県青少年協会・東京都あきる野市教育委員会・愛知県備北教職員組合・岡山県教育委員会・三重県教職員組合・世田谷区世田谷中学校ひなぎく学級・越谷市教育委員会・宮城県栗原市ウーマンズセミナー・国分寺市本多公民館・江戸川区青少年育成鹿骨地区委員会・江戸川区青少年委員会京葉地区委員会・跡見学園中学校高等学校・埼玉県飯能市学校警察連絡協議会・兵庫県教育委員会・愛知県教職員組合連合会・世田谷区太子堂ワークショップ・埼玉県看護協会・キッコーマン株式会社、名張養護学園、日進旭丘幼稚園、岐阜県山県市PTA連合会、世田谷区世田谷中学校I学級

子どもの悩みを解決する家族心理学講座

内容

- ペアーワーク カウンセラー が使う話の聴き方

- コミュニケーションを学ぶと?

- ほめる、ほめられるを体験する

- イライラしない、怒らない

- 良いところを伸ばす方法とは?

提供する価値・伝えたい事

保護者のタイプもいろいろ、様々な対応方法があります。

学校・園と家庭の連携の必要性も感じるからこそ、良好なコミュニケーションが大切です。

この講演を受講することで、「3つほめて1つ伸ばす」を体験して頂きます。

保護者同士のトラブル・理想の高い親・モンスターペアレント対応について具体的にお伝えいたします。

根拠・関連する活動歴

日本赤十字助産婦学校・神奈川県開成町・江戸川区教育委員会・目黒法人会・山梨県青少年協会・東京都あきる野市教育委員会・愛知県備北教職員組合・岡山県教育委員会・三重県教職員組合・世田谷区世田谷中学校ひなぎく学級・越谷市教育委員会・宮城県栗原市ウーマンズセミナー・国分寺市本多公民館・江戸川区青少年育成鹿骨地区委員会・江戸川区青少年委員会京葉地区委員会・跡見学園中学校高等学校・埼玉県飯能市学校警察連絡協議会・兵庫県教育委員会・愛知県教職員組合連合会・世田谷区太子堂ワークショップ・埼玉県看護協会・キッコーマン株式会社、名張養護学園、日進旭丘幼稚園、岐阜県山県市PTA連合会、世田谷区世田谷中学校I学級

愛する人の大切な命を守る授業

内容

- アイスブレイク

- 子どもの自殺の現状

- 子どもの自殺予防の3つのスキル

- もしも子どもに「死にたいと言われたら?」

- 親の愛こそ「自殺を防ぐ!」

提供する価値・伝えたい事

「生まれてこなければよかった」「消えてなくなりたい」「自分は何をやってもダメだ」と口にする子どもたちに、大人は何が出来るのでしょうか?「生きていてほしい」この言葉で救われた命があります。子どもたちに寄り添うと見えてくる苦しみ。「リストカット」「いじめ」「摂食障害」「自殺未遂」「不登校」「非行」。身近な人のゲートキーパーになる事で救える命があります。

*「ゲートキーパー」とは、命の門番とも言われ、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を図ることができる人のこと。

根拠・関連する活動歴

日本赤十字助産婦学校・神奈川県開成町・江戸川区教育委員会・目黒法人会・山梨県青少年協会・東京都あきる野市教育委員会・愛知県備北教職員組合・岡山県教育委員会・三重県教職員組合・世田谷区世田谷中学校ひなぎく学級・越谷市教育委員会・宮城県栗原市ウーマンズセミナー・国分寺市本多公民館・江戸川区青少年育成鹿骨地区委員会・江戸川区青少年委員会京葉地区委員会・跡見学園中学校高等学校・埼玉県飯能市学校警察連絡協議会・兵庫県教育委員会・愛知県教職員組合連合会・世田谷区太子堂ワークショップ・埼玉県看護協会・キッコーマン株式会社、名張養護学園、日進旭丘幼稚園、岐阜県山県市PTA連合会、世田谷区世田谷中学校I学級

講演参加者様の声

学校長の皆様のご感想

生徒指導上、信頼関係なくして効果はないと実感しました。コミュニケーションのとり方、若手教員に是非伝えていきたいと思います。父の死のお話は胸をうたれました。ありがとうございました。

多くのワークショップを取り入れていただき、楽しくお話を聞くことができました。大変参考になりました。ありがとうございました。

ほめ方上手になり、子どもの自己肯定感を育み、自信をもって学校生活を送る子どもを育てたいと思います。

たくさんワークもしていただきました。聴いていてとても心に響く内容でした。ありがとうございました。学校での子どもたちと接する際や保護者の方々へのアドバイスに活かしたいと思います。

ワークを多く取り入れてあることで、内容が入りやすかった。

来週、新入生の保護者対象に子育て講演会で話をします。大いに参考になりました。ありがとうございました。

教員の皆様のご感想

「3つほめて1つ伸ばす」テクニックを保健室で実践してみたいと思います。

講演とても良かつたです。明日から実践していきたいです。本校にもいつか講演にきてほしいです。

叱るのではなく「3つほめて1つ伸ばす」という言葉がとても心に残りました。悩んでいる子どもがいたとき、第一感情を見つけて、話を聞いて、その子の良いところ、マイナス面でもプラスに変えられることをほめていきたいです。

体験型の講演でとても有意義な時間でした。職場でもすぐに実践できそうなものばかりでありがたかったです。

ほめるということ、コミュニケーションカをあらためて大切なことを熱意ある講演のおかげで再認識することができました。

ワークが大変勉強になりました。3Sを心がけていきたいです。先生がとても元気で自分も元気をもらいました。

講演会のお話、日常の保健室での子どもの対応に参考とさせていただきます。

明日からすぐに実践できる内容で、とても勉強になりました。講演内容を、校内に広めていきます。

先生のお話をうかがって、日々子どもたちをほめていることは間違いではなかったと自信になりました。講演を聞いて子どもや保護者の方に寄り添って頑張ろうという元気がわきました。

学校は子どもを育てる現場であるので、ほめて伸ばすことはとても重要なことです。毎日の言葉がけを反省することができ、今回の講演はとても参考になりました。

手を認めたり、受容したりすることの大切さを教えていただきました。コミュニケーションをとるときに大切なことが分かり、相手と呼吸を合わせたり、意見を聞いてうなずいたりすることを今後大切にしていきたいと思います。

最近生徒の良いところに気がついてもほめていない気がします。講演会を聞いて、これからは生徒のよいところをどんどんほめていきたいと思います。

たくさんのワークを行うことができよかったです。今回初めてやってみて少し不自然になってしまったところもあったので、今後当たり前に自然に行えるように、人と接するときに少しずつ取り入れていきたいです。

ワークを中心に会が進み、とても分かりやすかったです。明日からの指導に取り入れられることばかりだったので、すぐに実践してみたいと思います。

「ほめる視点」というものがとても勉強になりました。能力ではなくプロセスをほめることを意識して、生徒にも自分の子どもにも声をかけていきたいと思います。

色めがねで見ているというお話は、まさにその通りだと思いました。欠けている部分を気にするのではなく、良いプロセスに目を向けてほめていきたいと思います。

今回改めてプロセスをほめるということ、3Sを使うと良いということが大切であると学びました。クラスの全員に3Sのなにか一つでも言えたらいいなと思いました。

「この部屋寒いですね」の受け答えを聞いていて、日常の子どもとのやりとりで似たような望ましくない対応をしていないか考えることができよかったです。

「3つほめて1つ伸ばす」自分の意識次第で学級でも実践できることだと思いました。リフレ-ミングは授業の中で取り入れていくと、自己肯定感を高めるための有効な手段だと感じたので、今後実践してみたいと思います。

最近極力叱らないように、生徒が楽しくモチベーションを高くもてるように声をかけています。3つほめて生徒との関係を築き、生徒の可能性を1つでも多く伸ばしていきたいと思います。

保護者の皆さまのご感想

最初から最後まで全ての内容に、これからの自分の在り方や子育ての対応の見直しができました。今回の話のように今後過ごせたら、子どもも自分も笑顔になれそうと思い、講演を聞いている時に幸せを感じました。

分かりやすい実例やトレーニングで、これからの子どもとの関わり方で参考になることが多く、楽しんで参加することができました。

実際に対話をやってみることで、自分では気付かなかったポイントが分かってきたので、対話の実践はとてもよいと思いました。

子育ての3つの信念を忘れずに、家で子どもたちに接したいです。ほめることが大切だと分かっていてもなかなかできていないので、頑張ってみようと思います。

中3と小2の娘をもつ親として、どうしても下の娘に目がいきがちですが、上の娘をしっかり抱きしめてあげたいと思いました。

子どもの能力を引き出すコツということでしたが、大人にも当てはまる内容で参考になりました。コミュニケーションを夫婦で取り合えば、自然に子どもにも伝わると思ったので、夫にも子どもにも目を見て会話をしていきたいと思います。

ほめることの大切さを改めて学ぶことができました。自己肯定感を高める関わり方について、早速行ってみたいと思います。人は変えられないので、まずは自分から帰ることを目標にしていきたいです。

コミュニケーションをもつことが大切だと思いました。信頼関係が何よりだと思うので、子どもと今以上に話し、ほめて伸ばしていくことをいつも心掛けたいと思います。

初対面の方との対話でしたが、コミュニケーション技術を使うと、楽しく初対面であっても親しくなれるのだと感じました。自分の話を聞いてもらえているという感覚はとても気持ちがよく、子どもの会話でも生かしていきたいです。

子育てについて参考になることばかりでした。ほめ方が勉強でき、3Sはすぐに実践できそうなので、実際にやってみようと思います。

「3つほめて1つ伸ばす」自分の意識次第で学級でも実践できることだと思いました。リフレ-ミングは授業の中で取り入れていくと、自己肯定感を高めるための有効な手段だと感じたので、今後実践してみたいと思います。

最近極力叱らないように、生徒が楽しくモチベーションを高くもてるように声をかけています。3つほめて生徒との関係を築き、生徒の可能性を1つでも多く伸ばしていきたいと思います。

講演のご依頼はこちら

家族カウンセリングはあなたの身近なカウンセリングです

ひとりで悩まず、ぜひご相談ください